研究内容 Research Topics

|

研究テーマ |

|

備前焼の材料科学的研究

・備前焼について

備前焼は、5世紀頃に朝鮮半島から伝わった須恵器が発展したもので、1000年以上の歴史を有する、岡山を代表する伝統工芸の一つです。備前焼は、「無釉焼き締め陶」といわれるやきもので、絵付けや釉薬を施さずに焼成されますが、焼成後の作品の表面には、金,銀,赤,オレンジ,黄,グレー,黒色など様々な色彩が現れることから、「土と炎の芸術」とも称されます。シンプルな美しさから茶道などで珍重され、千利休が好んで用いたといわれています。江戸時代に入ると、赤絵などが施された色鮮やかな磁器の生産が盛んになり備前焼は衰退しますが、昭和に入り桃山時代の古備前風の備前焼の再現に成功し、今日に至っています。

・備前焼「緋襷」模様

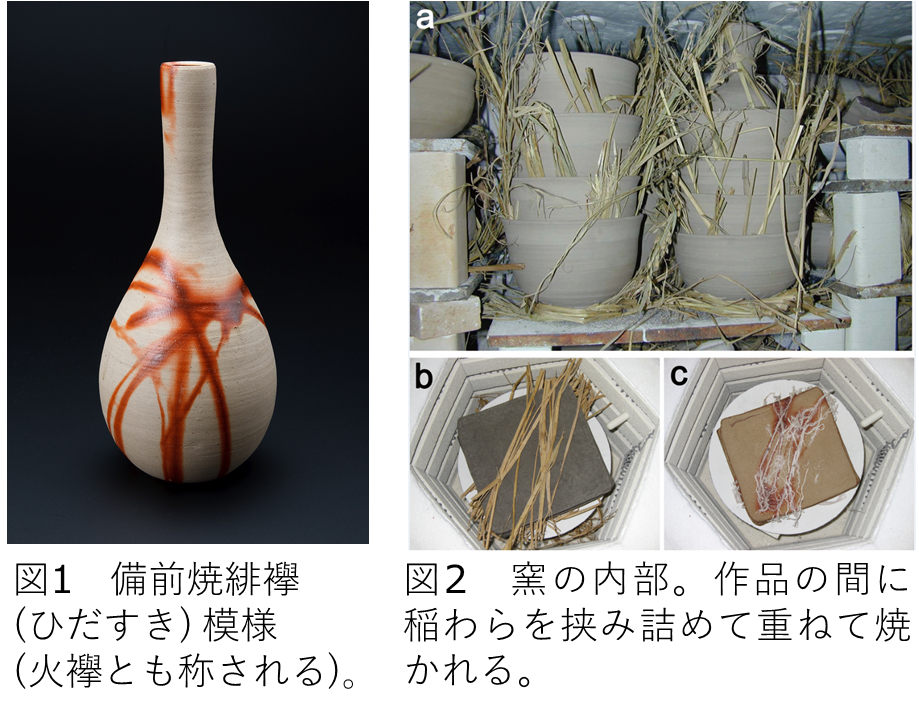

備前焼を代表する色模様に、鮮やかな赤色模様の 「緋襷(ひだすき)」(火襷とも表記される)があります(図1)。備前焼は釉薬を施さずに焼かれるため、作品は重ねて焼かれます(図2)。その際、作品の間に稲わらが挟まれます。稲わらは、焼成すると主成分が二酸化ケイ素 (SiO2, クリストバライト)の灰となり作品の表面に留まり、作品の熔着を防いでくれます。作品側は、稲わらと接触していた部分に緋襷模様が現れます。この赤色の要因となる物質は、柿右衛門様式に代表される赤絵に用いられる酸化鉄(Ⅲ) (α-Fe2O3,ヘマタイト, ベンガラの主成分)と同じです。柿右衛門様式では、酸化鉄(Ⅲ)の微粒子をガラスに混合して作品の表面に塗布し、850℃付近で焼き付けられます。焼き付ける温度が高くなると、ヘマタイト粒子は大きく成長するため、色はくすみ、紫や黒色になります。備前焼が焼かれる1200℃付近では、ヘマタイトの粒子は大きくなり黒色になるはずですが、備前焼の緋襷模様は鮮やかな赤色です。また、稲わらには赤色の要因となるヘマタイトは含まれていません。この謎を解明すべく、研究を行いました。

「緋襷(ひだすき)」(火襷とも表記される)があります(図1)。備前焼は釉薬を施さずに焼かれるため、作品は重ねて焼かれます(図2)。その際、作品の間に稲わらが挟まれます。稲わらは、焼成すると主成分が二酸化ケイ素 (SiO2, クリストバライト)の灰となり作品の表面に留まり、作品の熔着を防いでくれます。作品側は、稲わらと接触していた部分に緋襷模様が現れます。この赤色の要因となる物質は、柿右衛門様式に代表される赤絵に用いられる酸化鉄(Ⅲ) (α-Fe2O3,ヘマタイト, ベンガラの主成分)と同じです。柿右衛門様式では、酸化鉄(Ⅲ)の微粒子をガラスに混合して作品の表面に塗布し、850℃付近で焼き付けられます。焼き付ける温度が高くなると、ヘマタイト粒子は大きく成長するため、色はくすみ、紫や黒色になります。備前焼が焼かれる1200℃付近では、ヘマタイトの粒子は大きくなり黒色になるはずですが、備前焼の緋襷模様は鮮やかな赤色です。また、稲わらには赤色の要因となるヘマタイトは含まれていません。この謎を解明すべく、研究を行いました。

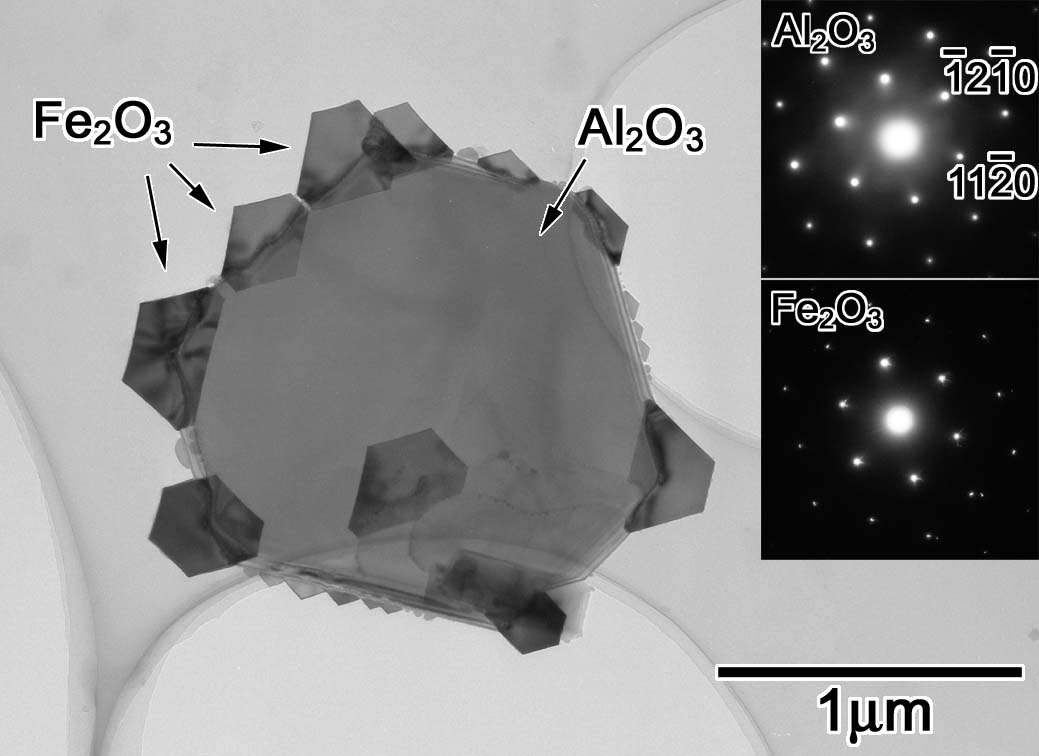

緋襷は、稲わらと備前市近郊で採掘された鉄分を多く含む(Fe2O3換算で約3%) 粘土 (以後、備前粘土と略)の化学反応により形成します。稲わらには、カリウム(K)が多く含まれています。稲わらと備前粘土を加熱すると、稲わらに含まれるカリウムが備前粘土の融点を低下させ液相が生成します。この液相中に酸化アルミニウム(α-Al2O3,コランダム)が生成します。この状態では色はありません。1200℃付近まで温度を上げた後、ゆっくり冷却すると、コランダム粒子の端部に、液相中に溶けていた鉄イオンが、ヘマタイトとして結晶化することにより赤色となることがわかりました(図3)。冷却速度を制御することで、ヘマタイト粒子の大きさおよび色調を制御することが可能になりました。

図3 緋襷模様部に生成した結晶相の電子顕微鏡写真。酸化アルミニウムの周囲に酸化鉄がエピタキシャル成長している。

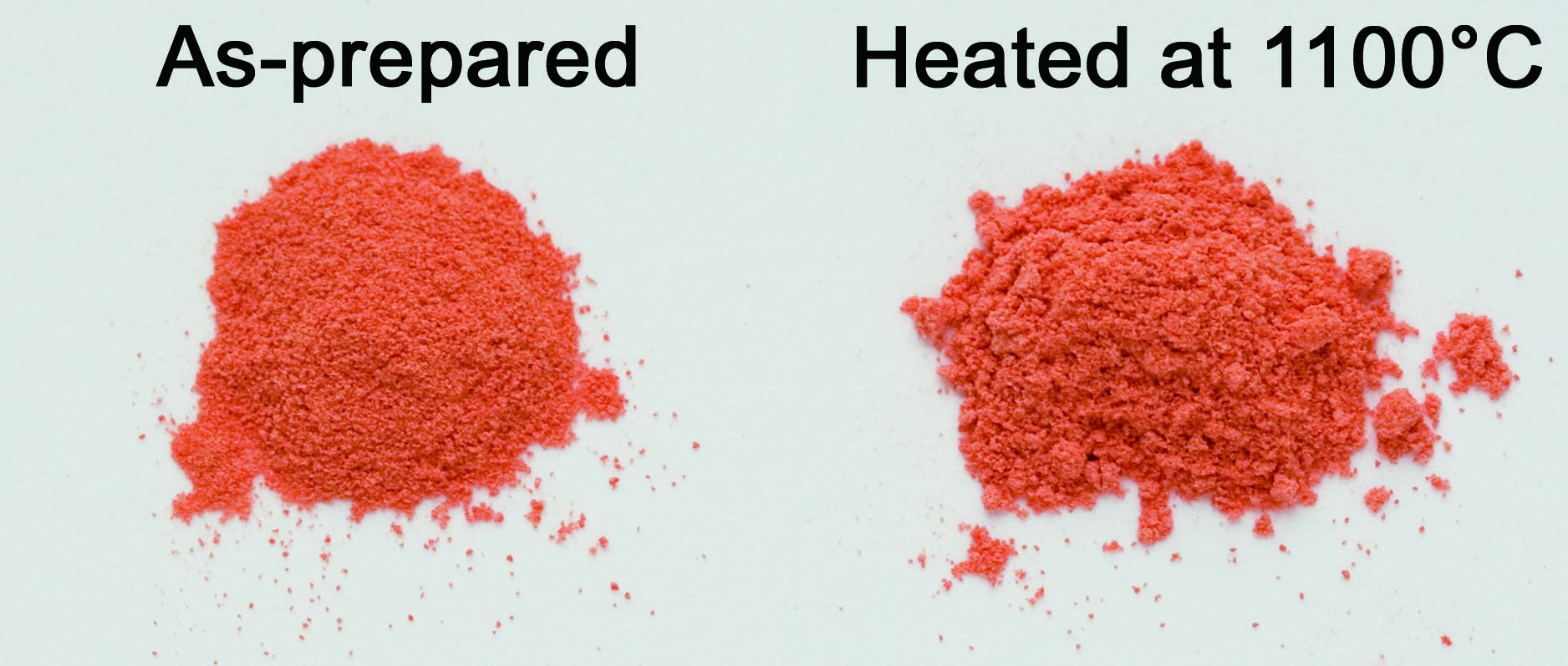

また当研究室では、稲わらの代わりに試薬の炭酸カリウム(K2CO3)を用いて緋襷の再現に成功し、緋襷の研究成果を基に、高温用の赤色顔料の開発に成功しました(図4, 特許第5622140)。

図4 緋襷の研究結果を基に開発した高温用赤色顔料。右の粉末は1100℃で再加熱した試料。

Y. Kusano, et al., J. Ceram. Soc. Jpn., 119 942-946 (2011).

Y. Kusano, et al., Acc. Chem. Res., 43 906-915 (2010).

Y. Kusano, et al., J. Am. Ceram. Soc., 92 1840-1844 (2009).

Y. Kusano, et al., Chem. Mater., 20 151-156 (2008).

Y. Kusano, et al., Chem. Mater., 16 3641-3646 (2004).

・金彩備前焼

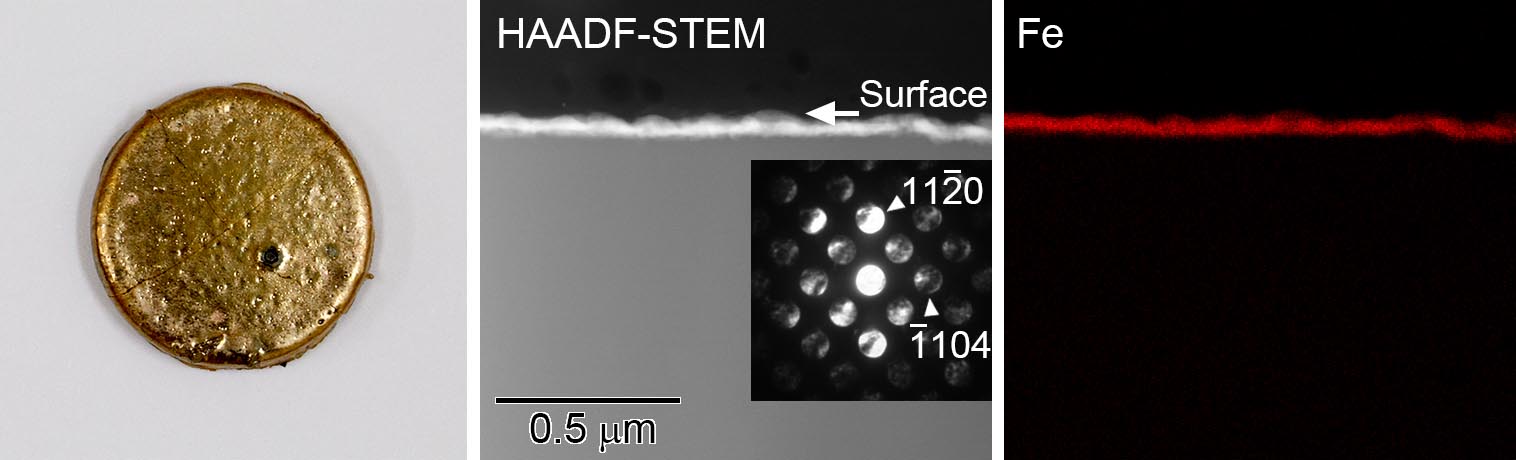

登り窯で焼成された備前焼には様々な色彩が現れます。図5は、備前焼の中でも極めて稀にしか現れない金彩備前焼です。豊臣秀吉も備前焼を茶器として使用していたそうですが、派手好きな秀吉ですから、金彩・銀彩備前を使用していたのではないでしょうか。金彩・銀彩備前焼などの金属光沢は、登り窯で薪を燃料として焼いた際に現れることから、薪に含まれる炭素が作品の表面に薄膜状に付着し、その膜厚によって色調が変化すると考えられていました。しかし、金彩備前焼表面について電子顕微鏡観察を行った結果(図6)、炭素は存在せず、緋襷の赤色の要因となる酸化鉄(Ⅲ)(α-Fe2O3, ヘマタイト)が生成していることがわかりました。

図5 金彩備前焼 (松本頼明氏作製)。 図6 金彩備前焼の断面の電子顕微鏡像と分析結果。

金彩備前焼は、稲わらと備前粘土が反応して生成したガラスの表面に、厚さが約100nmの、少量のアルミニウム(Al)が置換したヘマタイト(α-Fe1.9Al0.1O3)が生成することにより現れます。当研究室では、登り窯ではなく電気炉を用い、種々の焼成条件を検討して金彩備前の再現を試みました。電気炉の内部に酸素が存在すると赤色の緋襷となります。そこで、最高温度(1200℃程度)に到達した際に、電気炉内に一酸化炭素(CO)を含む混合ガスを導入して還元雰囲気(酸素が奪われる状態)とし、その状態で900℃付近まで冷却すると、試料表面には金属鉄(α-Fe)の微粒子が生成することがわかりました。その後、電気炉内の温度を900℃に保ち、空気を導入して試料の表面を少しだけ酸化すると、金属鉄が酸化して厚さが約100nmのAl置換ヘマタイトが生成し、試料表面が金色となることがわかりました(図7)。

図7 再現した金色の焼成体と電子顕微鏡観察結果。

ヘマタイトは赤色ですが、Alが置換し、粒子が小さくなると黄色味が強くなります。黄色の色調が強いヘマタイトとガラスの反射光により金色に見えることがわかりました。陶磁器だけでなく、ガラスやタイルなどセラミックス全般の加飾技術への応用が期待できます。

備前焼で初めて人間国宝に認定された金重陶陽さんは、古備前の再現に成功し、「備前焼中興の祖」と称されています。作製方法に関する文書もなかったため、焼成実験を重ねられたと伺っています。我々の研究成果により、伝統技術の正確な保存および継承が可能になります。

・茶褐色模様

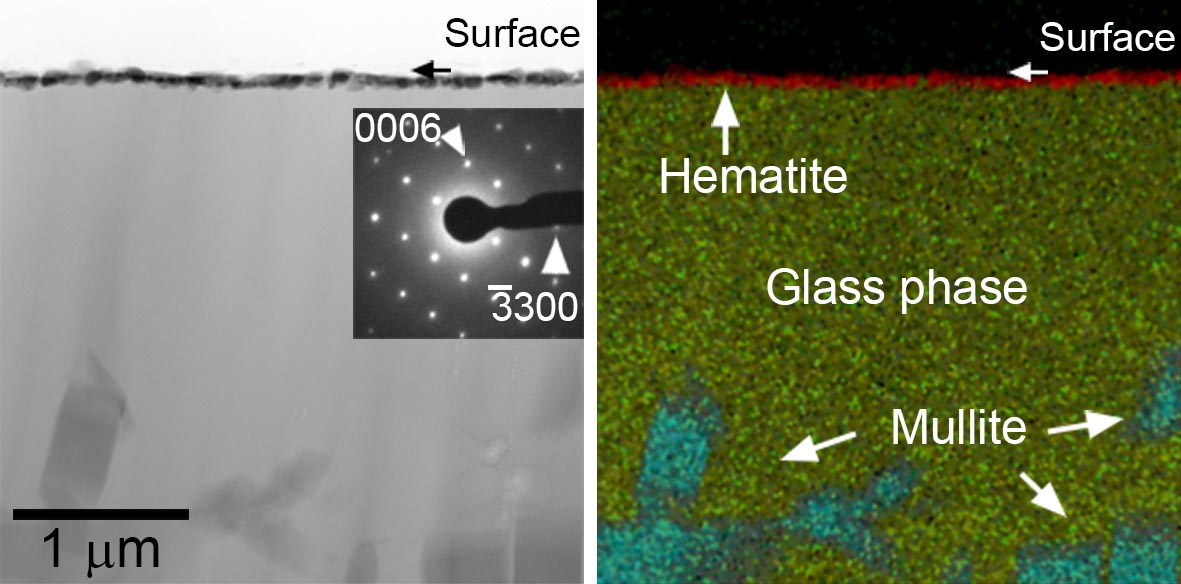

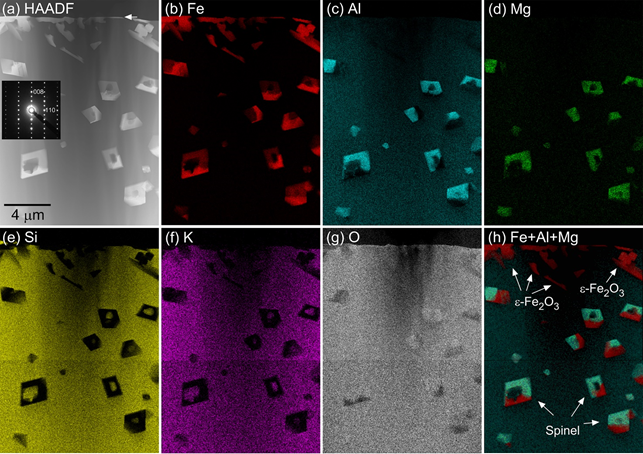

備前焼は、赤松(岡山県木)を燃料として登り窯で 焼かれます。図8は焼成後の登り窯内部の写真です。作品の上部の黄色の部分は「胡麻(ごま)」と称され、赤松の燃焼で生じた灰と粘土が反応して現れます。灰と直接反応しない下部は茶褐色になります。この茶褐色は、粘土を電気炉で焼成した際には現れないことから、薪に含まれる炭素が作品の表面に薄膜状に付着することで現れると考えられてきました。しかし、備前焼作家から提供された茶褐色の備前焼について、生成相と微構造について検討した結果、炭素は検出されず、代わりに酸化鉄(III)の多形の一つであるε-Fe2O3とスピネル構造化合物が生成し、これらが生成することで茶褐色になることがわかりました(図9)。ε-Fe2O3は、室温での保磁力が20 kOeと大きく、 ネール温度が490 Kと高い上、ユビキタス元素から成る物質であるため、次世代の磁性材料とし近年注目されている物質です。この先端材料であるε-Fe2O3が備前焼表面にたっぷりと生成していることがわかりました。備前焼作家は昔から先端材料を合成していたのです。

焼かれます。図8は焼成後の登り窯内部の写真です。作品の上部の黄色の部分は「胡麻(ごま)」と称され、赤松の燃焼で生じた灰と粘土が反応して現れます。灰と直接反応しない下部は茶褐色になります。この茶褐色は、粘土を電気炉で焼成した際には現れないことから、薪に含まれる炭素が作品の表面に薄膜状に付着することで現れると考えられてきました。しかし、備前焼作家から提供された茶褐色の備前焼について、生成相と微構造について検討した結果、炭素は検出されず、代わりに酸化鉄(III)の多形の一つであるε-Fe2O3とスピネル構造化合物が生成し、これらが生成することで茶褐色になることがわかりました(図9)。ε-Fe2O3は、室温での保磁力が20 kOeと大きく、 ネール温度が490 Kと高い上、ユビキタス元素から成る物質であるため、次世代の磁性材料とし近年注目されている物質です。この先端材料であるε-Fe2O3が備前焼表面にたっぷりと生成していることがわかりました。備前焼作家は昔から先端材料を合成していたのです。

図9 備前焼断面のSTEM像および元素分析結果。

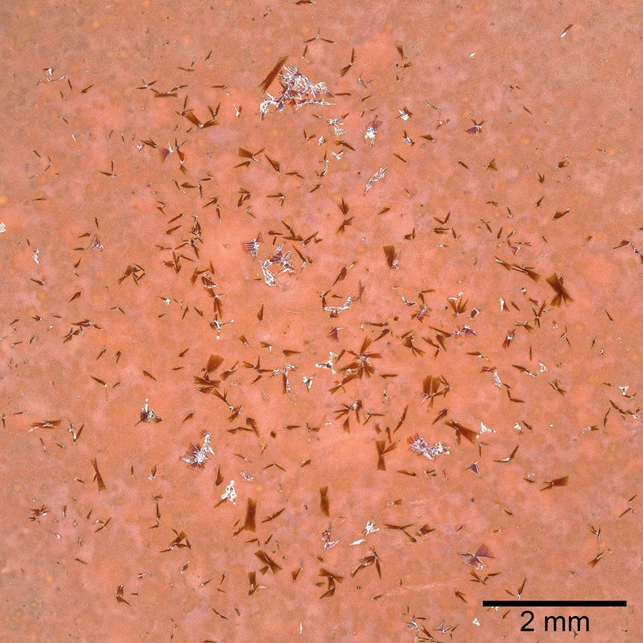

茶褐色が現れる要因について検討した結果、①薪に含まれるカリウムと粘土が反応すること、②薪の燃焼による強還元雰囲気が必要であること、③冷却過程で作品の表面が酸化される必要があることがわかりました。得られた結果を基に、薪の代替物質として炭酸カリウムを用い、アルゴンと一酸化炭素の混合ガスを導入することで還元雰囲気として、電気炉による焼成で茶褐色の焼成体の再現に成功しました(図10)。再現した試料表面にもε-Fe2O3が生成していることを確認しました。現在、備前焼に習い、ε-Fe2O3の新たな合成法を検討しています。伝統技術から学ぶことは沢山ありますね。

山陽新聞記事(2021年11月23日掲載)

Yahoo!ニュース(2021年11月22日掲載)

図10 再現した茶褐色の焼成体表面の光学顕微鏡写真。0.5 mmの粒子がε-Fe2O3。

ポルトランドセメント水和物

・水和反応生成物の観察

現在、世界中で使用されているセメント(ポルトランドセメント)は、19世紀初めにイギリスで発明されました。セメントを使ってつくるコンクリートは、高性能で安価、大型構造物を構築できる唯一の無機材料であり、非常に大きな市場規模を誇っています。

セメントの性質を決める重要な因子の一つが化学組成で、それぞれの用途に応じて配合を変えています。現在のセメントは、4種の水硬性化合物[①ケイ酸三カルシウム(3CaO・SiO2)、②ケイ酸二カルシウム(2CaO・SiO2)、③アルミン酸三カルシウム(3CaO・Al2O3)、④鉄アルミン酸四カルシウム(4CaO・Al2O3・Fe2O3)]と硫酸カルシウム(CaSO4・2H2O)の混合物で、この混合物に水を加えると水和反応が進行して硬化します。セメントの水和と硬化は、水硬性化合物の反応が相互に複雑に影響を及ぼしながら進行しています。セメントの水和反応により生成する水酸化カルシウムの結晶とケイ酸カルシウム水和物の微細なゲル(C-S-Hゲル)は、セメントの強度発現に重要な水和生成物です。しかし、C-S-Hゲルは非晶質であり、水を含んでいることから、X線回折法や電子顕微鏡法による評価が難しく、その微構造は充分に解明されていません。当研究室では、C-S-Hゲルをはじめとするセメント水和物の形態とその化学組成を解明すべく、研究を行っています。

ムラタイト(Murataite)

・蛍石型超格子構造の結晶構造解析

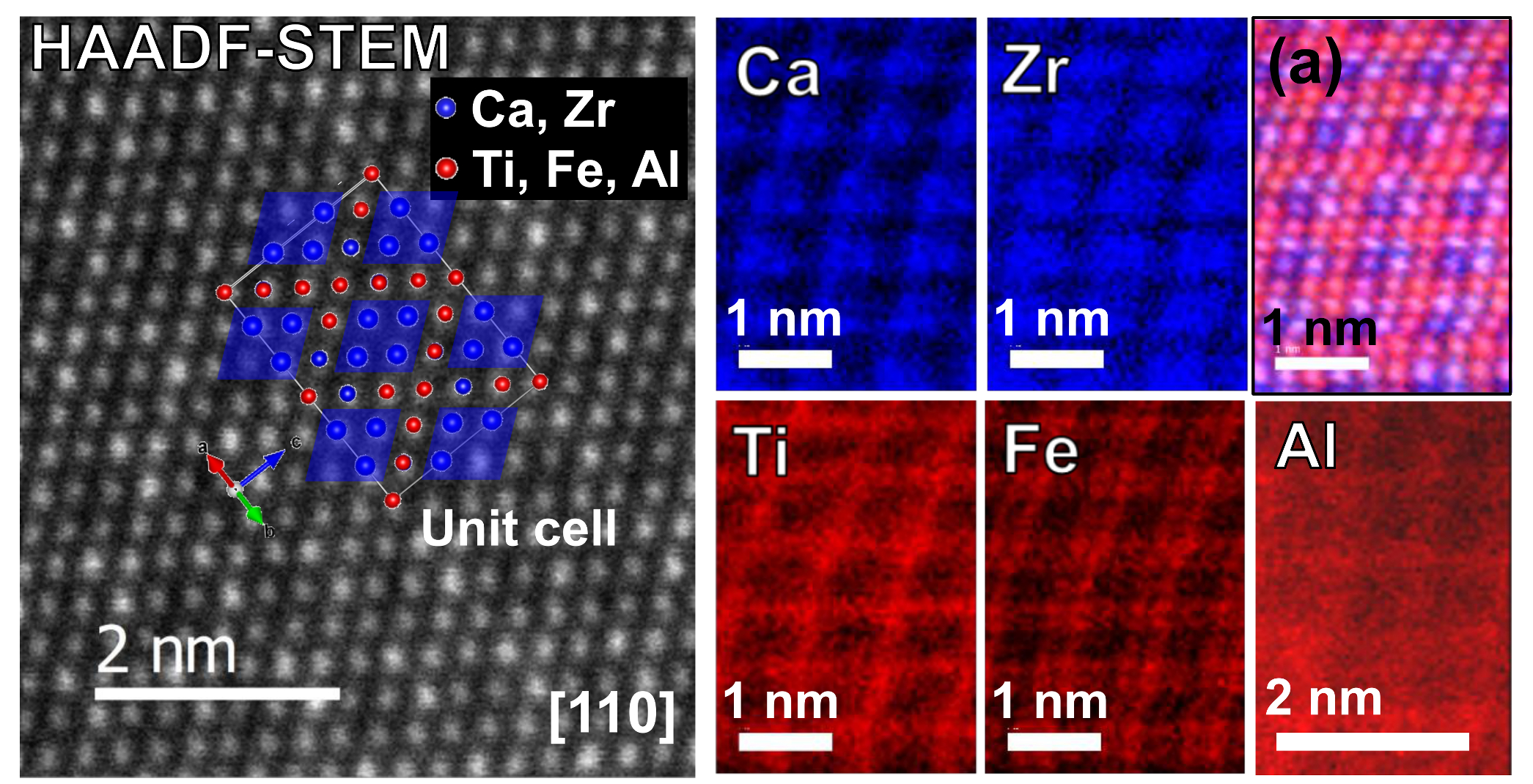

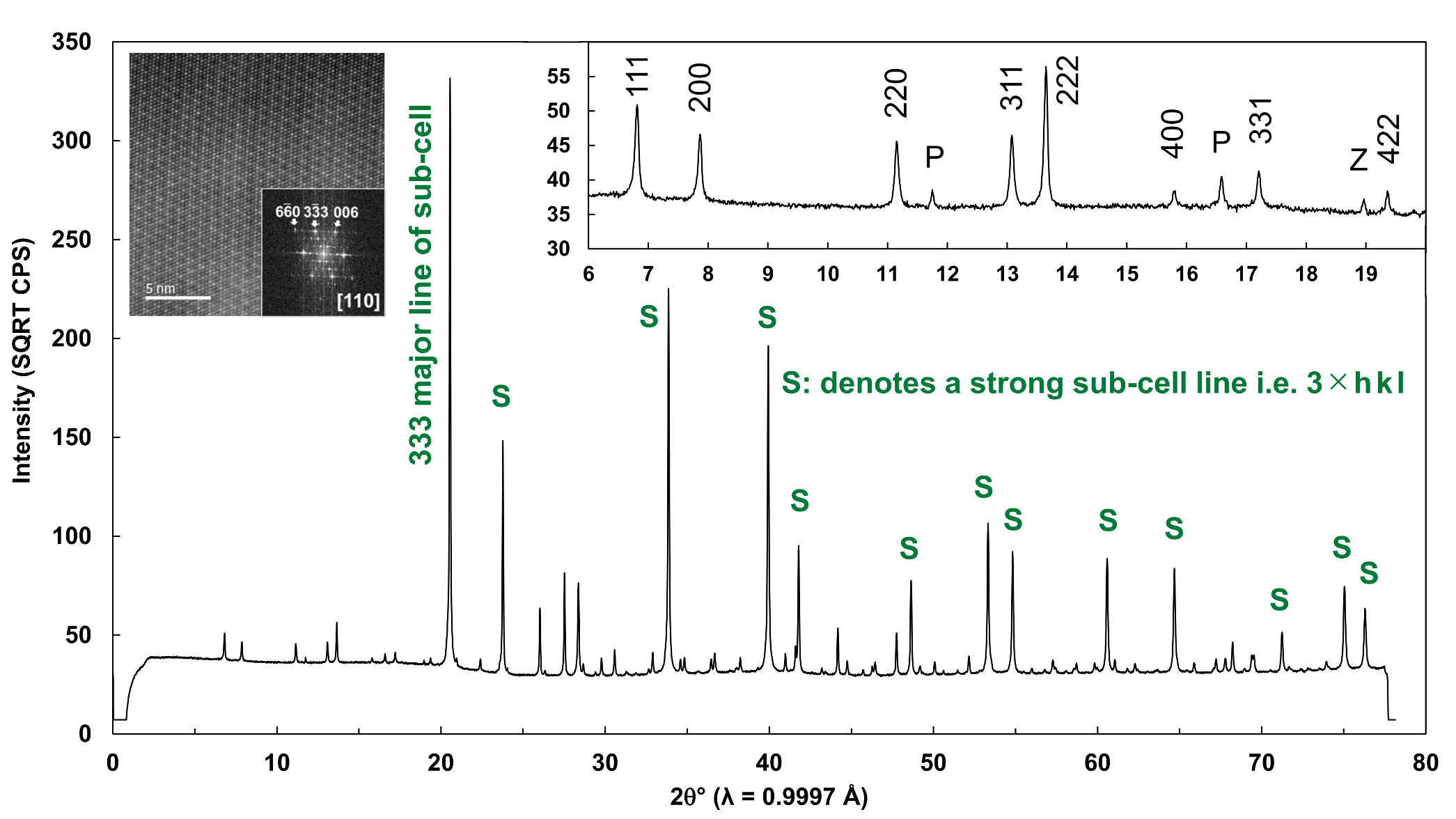

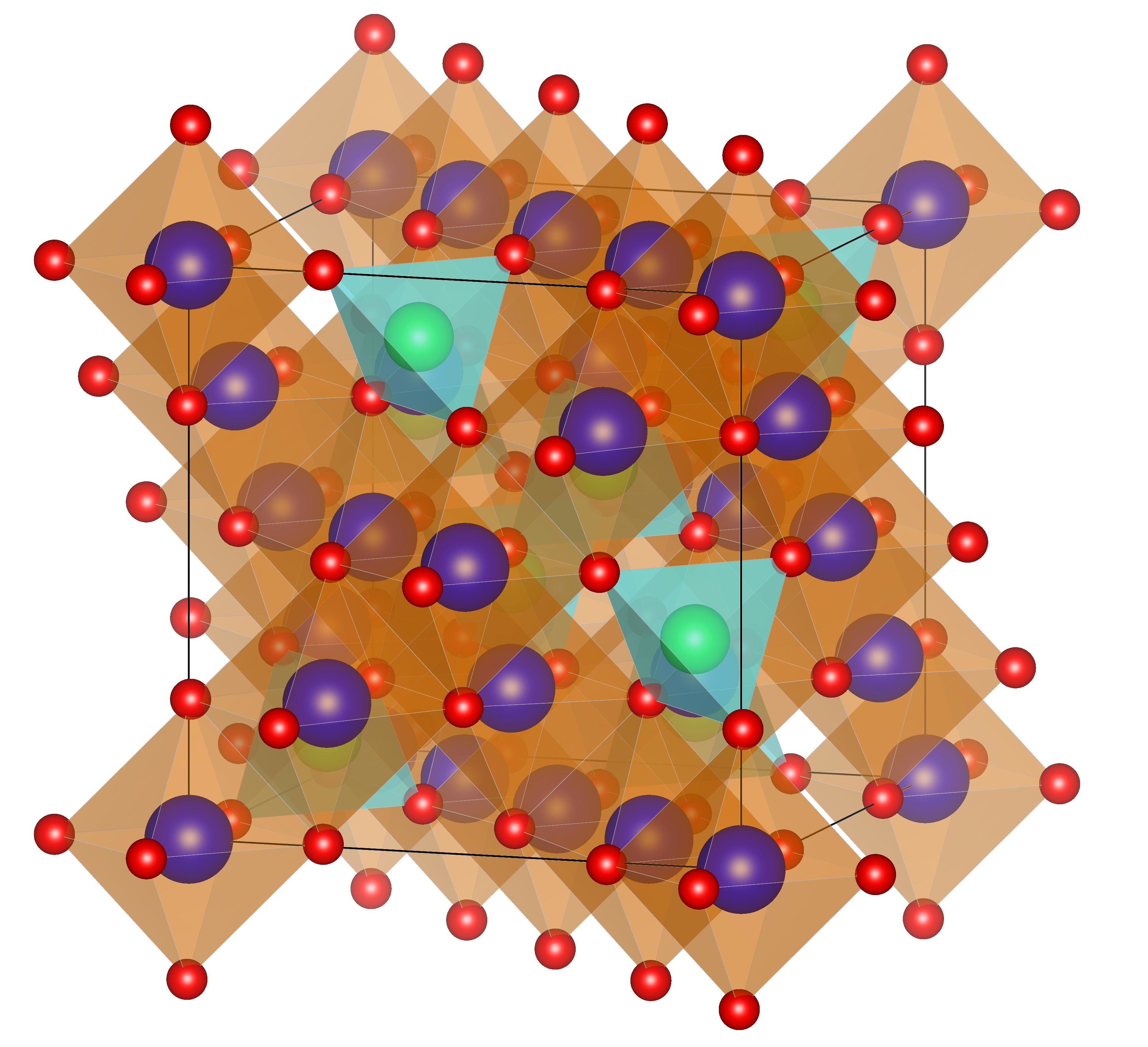

ムラタイト(Ca16Ca24Ti112Ti24AlO42(Ca= Ca, Mn, REE; Ti = Ti, Al; Al = Al, Fe))は酸化ジルコニウム(ZrO2)に代表される蛍石型構造に関連した化合物であり、天然鉱物として発見されました。ムラタイトは放射性核種を安定的に取り込むことが可能であるため、高レベル放射性廃棄物の固定化材としての応用が期待されています。その結晶構造は三次元的な超格子構造を有しており、合成プロセスや組成比に依存し、様々な超格子構造[3×3×3 (M3)、5×5×5 (M5)、7×7×7 (M7)および8×8×8 (M8)蛍石型超格子構造]を示すことが知られていますが、構成元素が多く、構造が複雑であることから、詳細な結晶構造は分かっていませんでした。我々は、X線回折測定やリートベルト法、電子顕微鏡法により、これらの結晶構造および放射性核種の結晶中の占有サイトを明らかにしました。また、合成プロセスにより、空間群が変化することが分かりました。

近年、優れた酸化物イオン伝導性を示す新規蛍石型構造関連化合物が数多く発見されていることから、放射性核種を含まないムラタイトを合成し、電気伝導率の温度依存性および酸素分圧の影響を検討し、新たな工業的応用を検討しています。

(左)3×3×3超格子構造(M3)を有するCa-Zr-Ti-Fe-Al系酸化物のHAADF-STEM像および元素マッピング

(右)作製した人工ムラタイト(M3型構造)の放射光X線回折パターン

R. S. S. Maki, et al, Acta Crystallogr. B, 75 442-448 (2019).

R. S. S. Maki, et al, Powder Diffr., 32 210-212 (2017).

R. S. S. Maki, et al, J. Alloys Compd., 698 99-102 (2017).

酸化物熱電変換材料の作製

・スピネル構造化合物の熱電特性

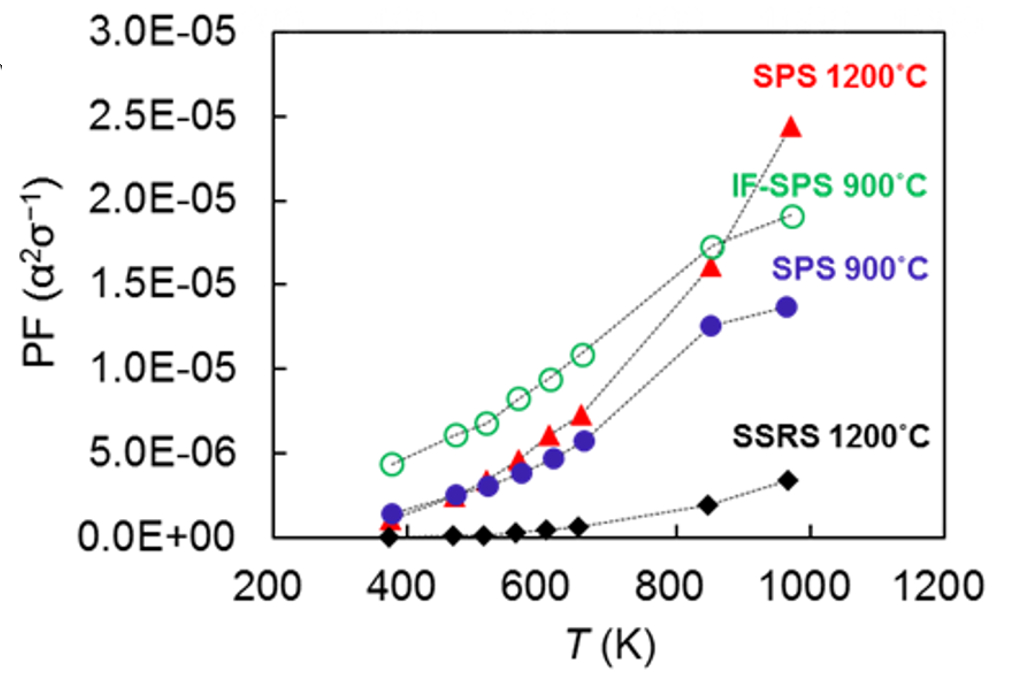

一次エネルギーの一部は二次エネルギーへの変換や製造プロセス等で消費され、廃熱として空気中に排出されています。熱エネルギーを電気エネルギーに変換する熱電変換材料を利用した熱電発電が期待されていますが、廃熱回収用の熱電発電技術は実用化されていません。我々は、高性能な熱電変換セラミックス材料の開発を進めています。一例として、スピネル構造化合物(M3O4; M = Fe, Mg, Cr, Ni, Cu, Zn, Al, Mn, Coなど)であるMgFe2O4を、還元雰囲気下で熱処理して結晶構造中に酸素欠陥を導入し、遷移金属元素の価数変動による電気伝導率の向上および格子熱伝導率の低減を検討したところ、熱電性能が約7倍向上することを見出し、詳細に検討しています。

スピネル結晶構造 SPSにより作製した酸素欠損MgFe2O4のパワーファクター

R. Maki, K. Yokoyama, S. Maruyama and Y. Kusano, Materialia, 26, 101596, (2022).

R. S. S. Maki, et al, Mater. Renew. Sustain. Energy, 6 (2017).