研究施設・設備

名称:

フィールドエミッション型透過電子顕微鏡(FE-STEM)

型番:

JEM-2800 (日本電子)

透過型電子顕微鏡(Transmission Electron Microscope,

TEM)は、とても小さなものを見ることができる特別な顕微鏡です。普通の顕微鏡は光を使いますが、TEMは電子という小さな粒子を使うことで、とても小さなもの、例えば大気中の微小粒子(花粉やタバコの煙)の形状や細胞の中を見ることができるんです。物質を原子レベルで観察できるため、中学・高校で学んだ化学や物理の概念を実際の観察として結びつけることができます。科学者たちはTEMを使って、新しい素材を発見したり、生物の中の微細な部分を調べたりしています。

(実はこの部屋自体にも秘密があって、エアコンの風が観察の邪魔にならないように、壁面の水冷パネルで部屋全体を冷やしているんですよ)

名称:

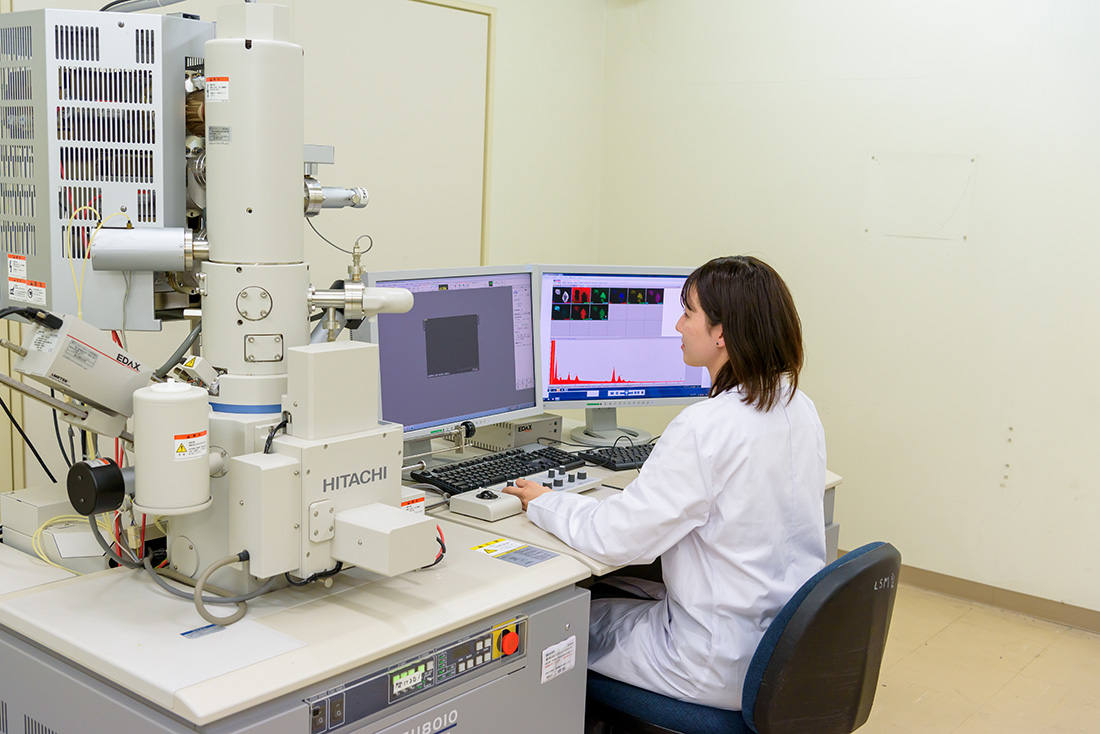

超高分解能走査電子顕微鏡(FE-SEM)

型番:

SU8010(日立製作所製)

普段よく目にするものも、高倍率でのぞいてみるとまったく違ったものに見えることがあります。走査型電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope,

SEM)は、光学顕微鏡では観察できないような微細な構造やナノスケールの特徴も捉えることが可能で、そんな日常では体験できないミクロの世界に触れることができます。SEMは物質化学、生物学、医学、材料工学など多岐にわたる分野で使用されています。例えば、大気汚染の原因となるPM2.5のような微小な粒子の解析、セラミックスや金属の組織観察、細胞や微生物の表面形態の観察などが挙げられます。

総じて、電子顕微鏡はその高い解像度と多様な観察能力により、科学研究や産業界において不可欠なツールとなっています。これによって、私たちの目では見えない小さな世界を探ることができるんです。

名称:

マッハツェンダー干渉計

型番:

MZY-150 (株式会社 溝尻光学工業所)

マッハツェンダー干渉計(Mach–Zehnder interferometer)は、1つの光源から分けた2つの平行光の間の位相差を測定する光学機器です。具体的には、光の干渉の原理に基づいて得られる縞を等屈折率線として解析する装置です。屈折率は、密度に関係します。そして密度は、温度、濃度などに関係しています。したがって、縞模様は等温線、等濃度線そのものであるといえます。ライター点けたときの炎も多くの縞模様として見えます。そしてこの装置の感度は非常に高いので、手のひらを合わせてこすることで、手のひらがほんの少しだけ温かくなり、ここから立ち上る空気の流れまでも見ることができます。測定するときに、人が通っただけで揺れる空気の様子ですら、縞模様に現れてしまい、正確な結果が得られなくなるので、写真のように光の通り路を覆っています。